こんにちは!なぎびです。

生まれたばかりの赤ちゃんと一緒に過ごす時間は、何事にも代えがたく、とっても幸せな時間ですよね。

ただ一方で、妊娠中の体力低下に加えて、出産に伴うダメージを受けた体で、通常の家事に加えて授乳やオムツ替え、沐浴など、日々の赤ちゃんのお世話をするのはとってもしんどいです。

また、ミルクは、昼夜問わず、一定時間おきに飲ませてあげないといけないので、夜も、なかなかしっかりと睡眠や休養をとることができません。

こんな時に、パパと分担して一緒に育児に取り組むことができれば、これほど心強いものはありません。

この記事では、

- 24時間赤ちゃんのお世話でもうクタクタ・・・

- 夫の育休を最大限に生かしたい

- 夫婦で上手に育児を分担するにはどうしたらいいの?

といった疑問にお答えします。

夫婦で取り組むシフト制育児

シフト制育児とは、文字通り、交代制で育児を行うことです。

赤ちゃんのお世話は、24時間昼夜を問わず、休む暇はありません。

3時間おきのミルク、オムツ交換(新生児期は、1日で十数回交換するのも普通です。)、泣いた時のあやし、寝かしつけなど、大忙しです。

夫婦2人で協力すれば、大分楽にはなりますが、深夜の授乳などはどうしても避けられないので、寝不足になりますし、最悪の場合、2人共、体調不良になってしまうようなことになりかねません。

そこで、夫婦で時間帯を分担して育児を行うシフト制育児を取り入れることで、大幅に負担を軽減することができます。

シフト制育児のメリット

シフト制育児を行うメリットは、主に以下のような点です。

- 十分な睡眠時間の確保・体調の維持

- 夫婦間の育児負担の平等化

- 精神的・体力的な余力の確保

①十分な睡眠時間の確保・体調の維持

シフト制育児にすることで、夫婦で時間で区切って育児を分担するため、しっかり睡眠や休息の時間を確保することができます。

また、睡眠時間をしっかり確保することで、睡眠不足による体調不良なども低減することができます。

②夫婦間の育児負担の平等化

夫婦で育児をするときに、どちらが何をするかを明確にするのはとても大切です。

ただ、多くのご家庭では、母親が中心的に育児をし、父親がサポートするといった形がほとんどではないでしょうか。

この場合、結果的に、中心的に育児をする母親の負担が大きくなるため、母親は父親に対して不満を抱きやすくなってしまいます。

一方で、シフト制育児は、ある時間帯は、丸々、夫婦のどちらかが育児を担当することになるため、父親も、自分の担当の時間帯は、1人で育児をすることになり、夫婦間での育児の負担の差が生じにくくなるため、不満も溜まりにくくなります。

「母乳育児の場合、授乳は父親ではできないのでは?」といった意見があるかもしれませんが、実は、母乳は搾乳し冷凍することで、ある程度の期間保存することができるため、事前に冷凍しておくなどの工夫をすることで、父親だけでも十分に育児をすることができます。

③精神的・体力的な余力の確保

十分な睡眠や休息をとることで、体力的に余裕ができますし、体力に余裕があることで、精神的にも余裕ができます。

また、そういった余裕があることで、赤ちゃんをよりしっかり集中して見てあげることができ、生活の中に潜む危険や赤ちゃんの異変などにも敏感に気づくことができ、赤ちゃんをしっかり守ってあげることにもつながります。

睡眠不足や体力的・精神的に余裕がない状態では、注意が散漫になり、本来気づけたはずの危険や赤ちゃんが発してくれた黄・赤信号も見過ごしてしまうかもしれません。

シフト制育児のデメリット

逆に、デメリットは、以下のような点があげられます。

- 一般的な生活サイクルとのズレ

- 他の予定が入るとシフトの調整が必要

①一般的な生活サイクルとのズレ

シフト制育児の場合、24時間を夫婦で分割して育児するため、深夜帯のシフトなども必要になります。そのため、どうしても、一般的な生活サイクルとはズレが生じてしまいます。

いわゆる夜型のようなシフトも必要なので、それが体に合わない場合は、体調を崩す原因になる可能性があります。

②他の予定が入るとシフトの調整が必要

シフトを組んでいる以上、受け持つシフトの時間帯に他の予定が入ると、シフトを調整する必要が出てきます。

例えば、外出から帰宅する時間が遅れる、仕事で人に会う約束が入った、通院で出かけるなど、理由は様々ですが、生活していれば、外せない予定というものは必ず出てきます。

その場合、元々のシフトの時間帯を調整することになりますが、どこかにそのしわ寄せがくることになります。

短時間であればいいですが、長時間になると、かなり無理をする必要が出てくる可能性があります。

シフト制育児の始め方

ここまで、シフト制育児の内容やメリットデメリットについて、解説してきましたが、ここからは、実際にシフト制育児の始め方について、ご紹介します。

シフトの決め方

シフト制育児と聞くと、アルバイトのように、昼間は母親、夜間は父親といったように、完全に時間帯で区切ってしまうようなイメージをされるかもしれません。

もちろん、そういった方法もありますが、そればかりではなく、母親が担当する時間帯、夫婦が一緒に担当する時間帯、父親が担当する時間帯といったように分ける方法もあります。

ですので、シフト制育児と一言で言っても、それぞれの生活スタイルに合わせて、柔軟にシフトを設定することができます。

夫婦のそれぞれの仕事や予定を考慮して、毎日、一定の時間帯で育児を分担できるよう、シフトを作成します。

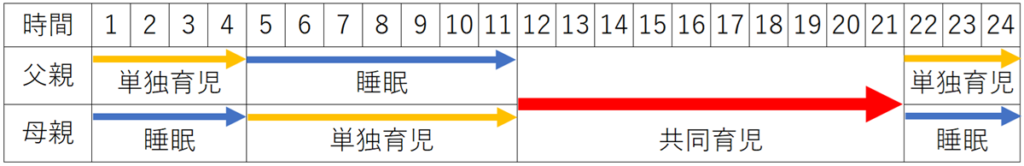

例1(夫が育休を取得している場合)

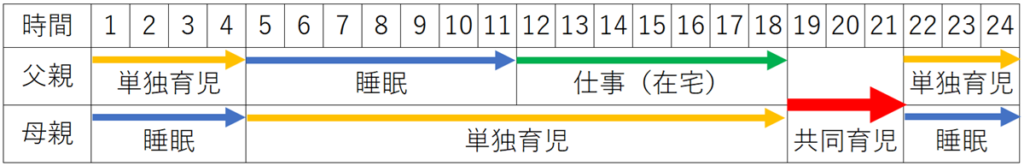

例2(夫が在宅勤務をしている場合)

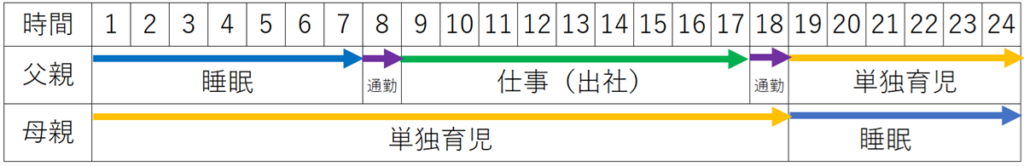

例3(夫が昼間会社等で仕事をしている場合)

それぞれのライフスタイルに合わせて、無理のないシフトを考えてみましょう!

シフト制育児に必要な条件

シフト制育児を始めるには、まずは、少なくとも、以下のことが必要です。

- 赤ちゃんのお世話を一通り、夫婦のどちらでもできること

- 赤ちゃんの生活リズムができ始めていること

- 夫が育休中又は在宅ワークであること(推奨)

①赤ちゃんのお世話を一通り、夫婦のどちらでもできること

まずはじめに必要な条件として、赤ちゃんの一通りのお世話を、夫婦の2人共ができなければなりません。

シフト制育児では、1人で育児をしなければならない時間帯が出てきます。

そのため、夫婦の2人共が、少なくとも、おむつ替え、抱っこ(あやす、寝かしつけ)、授乳、ゲップ出しくらいは、ある程度自信をもって、できる必要があります。

②赤ちゃんの生活リズムができ始めていること

赤ちゃんの授乳やおしっこやうんちの間隔は、赤ちゃん一人ひとりで、全然違います。

授乳は、概ね3時間ごとが目安とされていますが、赤ちゃんの体重やその日の体調、おしっこやうんちの出具合などでも変わってきます。

大体の生活リズムは、毎日の育児の中で自然と定まっていくので、それを把握しておき、「前のミルクが○時だったから、次は大体△時くらいにミルクが必要だな」、「さっきのおむつ替えから、○時間経つから、そろそろおむつ替えが必要かもしれないな」、「ちょっとグズリはじめたから、○時間経つし、そろそろミルクかな?」といったように、想定ができるようにしておきましょう。

ある程度のリズムが定まっていないと、このような想定も難しいため、夫婦どちらか(特に父親)1人きりで育児をする際に、何をいつすればいいのかが分からず、対応に困ってしまうかもしれません。

③夫が育休中又は在宅ワークであること(推奨)

これは、必要な条件ではありませんが、満たしていた方が圧倒的に楽です。

理由としては、父親が育児休業を取得中か、又は、仕事が在宅ワーク中心かのどちらかでないと、時間的な自由がかなり制限されるため、シフト制育児をするメリットが十分に生かせないからです。

では、育休や在宅ワークじゃない場合は、シフト制育児ができないかというと、そうではありません。

ただし、旦那さんが常時在宅している場合と比べると、時間的な制約がかなりあるため、例3に示したような形で、部分的なシフト制育児にしなければならないかもしれません。

シフト制育児を行うか、行わないかに限らず、育児は夫婦2人の協力が不可欠です。母親1人だけで育児をするのは、限界があります。

父親も、どうすれば母親の負担を軽減できるか、自分に何ができるのかを考えて、積極的に育児に参加するようにしましょう。

最近では、育児休暇をとりやすい職場も増えてきています。

大切な家族のためにも、育児休暇を取得して、積極的に育児に参加しましょう!

我が家では、新生児期の24時間育児に私が疲れ果ててしまったことから、新生児期が終わるころから、シフト制育児にトライしてみました。私が夜早めに就寝し、深夜を含む夜間は、育児休業を取得した夫が対応し、早朝に交代するといったシフトでしたが、睡眠時間を確保できたこともあり、かなり、体力的にも精神的にも余裕を持てるようになりました!